Das Fach Latein leitet ausgehend von lateinischen Texten zu intensiver Beschäftigung mit der lateinischen Sprache und der Kultur der Antike an. Dabei erkennen die Schülerinnen und Schüler in der griechisch-römischen Antike ein tragendes Fundament der europäischen Tradition bis heute. Als wichtiger Beitrag zur vertieften Allgemeinbildung am Gymnasium wird Orientierungswissen aufgebaut, welches dazu befähigt, das vielfältige und prägende Weiterwirken der antiken Kultur wahrzunehmen, wesentliche Elemente europäischer Identität zu benennen und auf einer verlässlichen Wissens- und Vergleichsbasis vorurteilsfrei mit anderen Kulturkreisen umzugehen.

Die Schülerinnen und Schüler lernen in 38 Lektionen insgesamt ca. 450 Wörter und Wendungen (d. h. pro Lektion etwa 12). Im ersten Lernjahr werden grundlegende Stoffe der Formen- und Satzlehre trainiert (vgl. Lehrplan und Lehrbuch). Für gewöhnlich haben die Lernenden vier Stunden Latein in der Woche. Eine Intensivierungsstunde kann dazu kommen, die dabei helfen soll, die gelernten Inhalte zu festigen und zu vertiefen.

Es werden vier zweigeteilte Schulaufgaben geschrieben: Teil I besteht aus einer lateinisch-deutschen Übersetzung (ca. 60 lateinische Wörter) und wird dreifach gewichtet. Teil II besteht aus verschiedenen Aufgaben aus den Bereichen Text, kultureller Kontext und Sprache. Diese beziehen sich auf einen lateinischen Text, der entweder aus dem Unterricht bekannt ist oder mit einer Übersetzung versehen wird. Dieser zweite Teil wird einfach gewichtet. Nach der unterschiedlichen Gewichtung werden beide Teile zusammengenommen und durch 4 geteilt. So wird die Note berechnet.

Die Schülerinnen und Schüler lernen in 32 Lektionen ca. 450 Wörter und Wendungen (d. h. pro Lektion etwa 14). Im zweiten Lernjahr werden weitere zentrale Elemente der Formen- und Satzlehre trainiert (vgl. Lehrplan und Lehrbuch). Für die Stundenanzahl gilt das gleiche wie in Jahrgangsstufe 6.

Es werden wie in Jahrgangsstufe 6 vier zweigeteilte Schulaufgaben geschrieben. Auch die Gewichtung entspricht der vorangegangen Jahrgangsstufe. Die Übersetzung vom Lateinischen ins Deutsche kann aber etwas länger ausfallen (ca. 70 Wörter).

Die Schülerinnen und Schüler lernen in 23 Lektionen ca. 400 Wörter und Wendungen (d. h. pro Lektion etwa 18). Im letzten Lernjahr der Lehrbuchphase werden Grammatikkenntnisse gefestigt und durch wesentliche noch fehlende Erscheinungen der Formen- und Satzlehre ergänzt (vgl. Lehrplan und Lehrbuch). Dem Fach Latein werden vier Stunden in der Stundenplantafel zugeordnet. Je nach Organisation der Schule kann eine Intensivierungsstunde für schwächere Schüler eingerichtet werden.

Nach Möglichkeit schließt sich nach dem letzten Lehrbuch-Kapitel eine Übergangslektüre an. Vorgesehen sind hierzu Texte erzählenden, historischen oder anekdotischen Inhalts.

Es werden entsprechend der Vorgaben und Gewichtung der Jahrgangsstufe 7 vier zweigeteilte Schulaufgaben gefordert.

Mit Jahrgangsstufe 9 beginnt die Lektürephase, d. h. die Schülerinnen und Schüler arbeiten nicht mehr mit einem Lehrbuch, sondern im Mittelpunkt steht die Lektüre lateinischer Originalliteratur. Mit Hilfe des Lesebuchs (vgl. Lehrbuch), eines Wortschatzheftes oder von der Lehrkraft erstellten Wortschatzübersichten werden Wörter wiederholt und autorenspezifisch erweitert. Ebenso werden zentrale Stoffe der Formen- und Satzlehre sowie Grammatik wiederholt und um lektüretypische Phänomene ergänzt. Mit 3 Stunden pro Woche wird Latein in dieser Jahrgangsstufe unterrichtet.

Die Lektüre und mögliche Autoren gliedern sich wie folgt:

- Übergangslektüre: z.B. Phaedrus und Hygin mit Fabeln, GelliusNoctes Atticae, Buch der Bücher Vulgata

- Macht und Politik: Neposde viris illustribus, Caesarde bello Gallico(commentarii)

- Spott mit spitzer Feder: Martial und ausgewählte Epigramme

Es werden 3 zweigeteilte Schulaufgaben geschrieben: Teil I besteht aus einer lateinisch-deutschen Übersetzung (ca. 60-70 lateinische Wörter je nach Textgattung) und wird nur noch zweifach gewichtet. Teil II besteht aus verschiedenen Aufgaben aus den Bereichen Text, kultureller Kontext und Sprache. Diese beziehen sich auf einen lateinischen Text, der entweder aus dem Unterricht bekannt ist oder mit einer Übersetzung versehen wird. Dieser zweite Teil wird einfach gewichtet. Nach der unterschiedlichen Gewichtung werden beide Teile zusammengenommen und durch 3 geteilt. So wird die Note berechnet. Erwähnt werden muss an dieser Stelle eine Sperrklausel, die bei einer ungenügenden Leistung im Teil I der Schulaufgabe nur eine insgesamt mangelhafte Leistung ermöglicht.

Auch in dieser Jahrgangsstufe steht die Lektüre lateinischer Originalliteratur im Mittelpunkt (vgl. Jahrgangsstufe 9). Mit 3 Stunden pro Woche wird Latein in dieser Jahrgangsstufe unterrichtet. Eine Neuerung stellt die Verwendung des Wörterbuchs als Hilfsmittel dar. Dieses müssen die Lernenden selbst anschaffen. Ggf. können sie aus höheren Jahrgangsstufen gebraucht erworben werden.

Die Lektüre und mögliche Autoren gliedern sich wie folgt:

- Rede und Brief: Kommunikation in der Antike: Prozesseden von Cicero (z.B. in Verrem, in Catilinam), Briefe (z.B. Plinius)

- Liebe und Leidenschaft: Carmina des Catull sowie die Ars amatoriades Ovid

- Rom und Europa: z.B. die Vita Karoli Magni von Einhard, die Legenda aurea von Jacobus de Voragine oder Carmina Burana mit Vagantenlyrik.

Es werden 3 zweigeteilte Schulaufgaben geschrieben: Teil I besteht aus einer lateinisch-deutschen Übersetzung (ca. 60-70 lateinische Wörter je nach Textgattung) und wird zweifach gewichtet. Teil II besteht aus verschiedenen Aufgaben aus den Bereichen Text, kultureller Kontext und Sprache. Diese beziehen sich auf einen lateinischen Text, der entweder aus dem Unterricht bekannt ist oder mit einer Übersetzung versehen wird. Dieser zweite Teil wird einfach gewichtet. Die Verrechnung erfolgt wie in Jahrgangsstufe 9 (incl. Sperrklausel).

In dieser Jahrgangsstufe steht wie in den vorangegangenen Jahrgangsstufen die Lektüre lateinischer Originalliteratur im Mittelpunkt. Allerdings werden die Texte zunehmend schwieriger und auch die Auseinandersetzung mit diesen wird komplexer sowie intensiver. Mit 3 Stunden ist Latein in der Stundentafel in der 11. Klasse vertreten.

- Politik in Krisenzeiten: SallustCatilina und CiceroOrationes Philippicae

- Mythos – Verwandlung und Spiel: Die Metamorphosen des Ovid

- Denken – Ein Schlüssel zur Welt: Texte zu berühmten Philosophen der Antike (Vorsokratiker, Sokrates, Diogenes) und weitere für den Lernbereich geeignete Werke (z.B. Cicero, Erasmus von Rotterdam)

An unserer Schule werden 3 zweigeteilte Schulaufgaben geschrieben: Teil I besteht aus einer lateinisch-deutschen Übersetzung (ca. 60-70 lateinische Wörter je nach Textgattung). Teil II besteht aus verschiedenen Aufgaben aus den Bereichen Text, kultureller Kontext und Sprache. Diese beziehen sich auf einen unbekannten lateinischen Text, der mit einer Übersetzung versehen wird. Die beiden Teile werden gleich gewichtet (1:1). Das bedeutet die einzelnen Noten werden zusammengezählt und am Ende durch 2 geteilt. Bei einer ungenügenden Leistung in der Übersetzung darf allerdings bestenfalls eine ausreichende Note vergeben werden.

Die Verteilung der Lerninhalte sowie der Unterricht orientieren sich in der Spracherwerbsphase (Jahrgangsstufen 6-8) an der Lehrbuch-Reihe „Campus neu Ausgabe c“ vom Buchner Verlag. In den darauffolgenden Jahrgangsstufen wird das Lesebuch Latein der Sammlung ratio verwendet.

Im Zentrum der Lateinstunde steht von Anfang an die Auseinandersetzung mit lateinischen Texten aus dem römischen Alltags- und Privatleben bzw. aus den Bereichen Geschichte, Mythologie, Religion u. ä. Ziel ist es auch, durch die Übersetzungen aus dem Lateinischen die Ausdrucksfähigkeit im Deutschen zu verbessern. Der Stoff der einzelnen Lektionen wird besonders durch das vielfältige Übungsmaterial des Lehrbuchs vertieft.

Die Anzahl der kleinen Leistungsnachweise hängt von der jeweiligen Lehrkraft ab, wobei bestimmte Vorgaben gelten, die am Anfang des Schuljahres durch die Schulleitung mitgeteilt werden.

Das Fach Latein kann man bis zum Abitur belegen und auch ein solches in mündlicher oder schriftlicher Form ablegen. Für die Oberstufe werden teilweise noch ergänzende Angebote gemacht (Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit, Projekte).

Projekte, Fahrten und Unterrichtsgänge ergänzen den Unterricht und bieten den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften immer wieder Abwechslung und Spannung im Schulalltag.

Lateinlehrer werden oft genug gefragt, was man zur weiteren Verbesserung tun könnte, welche zusätzlichen Übungsmaterialien zum Lehrbuch auf dem Markt erhältlich sind und ob es denn nicht gar angebracht wäre, in Latein Nachhilfe zu nehmen. Lateinlehrer antworten dann oft genug, dass ihr / Ihre Kinder ordentlich vorbereitet (und mit genügend Arbeit eingedeckt) seid / sind, wenn ihr / Ihre Kinder die Hausaufgaben halbwegs vernünftig macht / machen. Die Hausaufgabe, d. h. die Wiederholung dessen, was bereits besprochen wurde, und die Vertiefung dessen, was in der Vorstunde erarbeitet wurde, ist eine optimale Grundlage für das Vorwärtskommen im Fach Latein. Sie besteht in den allermeisten Fällen aus drei Teilen:

1. L = Lerne!

Wie oben angedeutet, sind beinahe für jede Stunde Vokabeln aus dem Lehrbuch „Campus“ zu lernen. Oft sind sie in der Vorstunde bereits besprochen worden. Das Wörter-Lernen mag zwar ausgesprochen lästig sein, ist aber in jeder Fremdsprache das A und O zum Weiterkommen. Gravierende Lücken im Wortschatz sind in Latein – genauso wie in Englisch, Französisch oder Spanisch - verhängnisvoll! Hier darf man den Anschluss nicht verpassen.

Verschiedene Tipps in Bezug auf das Vokabellernen findet man unter „Wörterlernen leicht gemacht“!

Auch wenn dies gemeinhin nur in Klasse 6 abgeprüft wird, ist es lohnenswert, die Wörter nicht nur Latein – Deutsch, sondern auch Deutsch – Latein zu können. Jeder Schüler wird im Laufe der Zeit verschiedene Tipps zum Wörterlernen bekommen und schließlich selbst herausfinden, welches Vorgehen dabei für ihn das richtige ist und zu welcher Tageszeit er am meisten aufnahmebereit für neue Vokalen ist. In der Regel erarbeitet man sich neue Vokabeln dadurch, dass man – nach einer ersten Orientierung – zunächst die deutsche, dann die lateinische Seite zudeckt und sich die Wörter so in mehreren Durchgängen einprägt, bis sie „sitzen“. Hilfreich ist es, die neuen Vokabeln in ein Vokabelheft oder auf Karteikarten zu schreiben. Jede Mutter und jeder Vater kann beim Vokabellernen helfen, indem sie bzw. er die erlernten Wörter abfragt.

Es darf in keinem Fall vergessen werden, dass immer auch Wörter bestimmter Lektionen zur Wiederholung auf sind und abgefragt werden. Jedem Schüler / jeder Schülerin sollte klar sein, nach welchem Prinzip der Lateinlehrer alte Wörter wiederholen lässt.

2. W = Wiederhole!

Auch wenn die Lehrkraft eine Wiederholung der in der Vorstunde angefertigten Übersetzung nicht als Hausaufgabe aufgibt, sollte diese dennoch vorgenommen werden. Den bekannten Text noch einmal durchzugehen, nachzuvollziehen und zu übersetzen hilft dabei neben dem Wortschatz auch die Grammatik zu festigen. Da in Bezug auf die Schulaufgabe ein bekannter Text ohne Übersetzung für den Aufgabenteil vorausgesetzt werden kann, erscheint es umso sinnvoller, diesen gleich nach der ersten Übersetzung zu wiederholen. Dies stärkt außerdem die Übersetzungskompetenz.

3. Ü = Übersetze!

Im letzten Teil der Hausaufgabe soll meist ein unbekannter Text übersetzt werden Hierbei erwartet der Lateinlehrer nicht unbedingt eine 0-Fehler-Übersetzung. Es ist also nicht nötig, die Hausaufgabe beim Klassenprimus abzuschreiben. Vielmehr geht es darum, sich unter Berücksichtigung dessen, was in der Vorstunde neu erarbeitet wurde, in einen neuen Text hineinzudenken. Indem man, vom Prädikat ausgehend, entsprechende, im Unterricht immer wieder trainierte Fragen an den jeweiligen Satz stellt, d. h. durch sorgfältiges Konstruieren, soll versucht werden, Strukturen und Inhalte zu verstehen. Dies bedeutet, hierbei müsst ihr / müssen Ihre Kinder tüfteln und basteln und flexibel umdenken, um manchmal durch „trial and error“ auf eine nachvollziehbare Lösung zu kommen. Diese sollte dann auch mit dem deutschen Sprachgefühl und dem Weltwissen vereinbar sein. Wesentlich an diesem Teil der Hausaufgabe ist zudem, dass jeder / jede individuelle Wortschatzlücken schließen kann bzw. soll, indem er / sie beim Übersetzen eben keine Wortschatzlücken lässt, sondern „entfallene“ Wörter im Wörterverzeichnis von „Campus“ nachschaut.

Man sieht also: Es gibt eine ganze Menge zu tun. Aber es ist in jedem Fall spannend und lohnenswert!

In der Regel ist eine Lateinstunde in der Lehrbuchphase (d. h. in den Jahrgangsstufen 6-8) eine in keinem Fall eintönige und langweilige, aber doch erwartbare und somit mehr oder weniger berechenbare Angelegenheit. Das, was im Folgenden vorgestellt wird, ist als „Rohgerüst“, als „Gerippe“ einer Stunde zu verstehen: An diesem „Rohgerüst“ bzw. „Gerippe“ orientieren sich eure Lehrer. Je nach Lehrer, nach Klasse, nach zu behandelndem Stoff oder aktuellen Gegebenheiten wird variiert oder verändert.

Auf eine Einstimmungsphase - sozusagen ein „Warm-up“ -, in der die SchülerInnen durch verschiedene wiederholende oder auch das Grundwissen betreffende Spiele, Übungen oder sonstige Anregungen (auch aus den Bereichen Kulturgeschichte, Mythologie, Sprachgeschichte etc.) für die Lateinstunde motiviert werden sollen, folgt gewöhnlich eine Rechenschaftsablage: Dies bedeutet, dass neu zu lernende, aber auch alte, zu wiederholende Wörter abgefragt werden. Zumeist wird dabei ein Schüler / eine Schülerin abgeprüft. Es kann sich eine Textwiederholung anschließen: Oft gilt es jetzt, sich das, was für die vorherige Stunde schriftlich zu übersetzen war und was in der Vorstunde besprochen wurde, noch einmal zu vergegenwärtigen und es somit zu vertiefen. In den folgenden Minuten wird die schriftliche Hausaufgabe verglichen: SchülerInnen und Lehrer gehen gemeinsam den Text oder die Aufgaben durch, die zu Hause präpariert wurden. Jetzt werden Fehler verbessert, Unklarheiten beseitigt und Übersetzungsalternativen aufgezeigt. Danach sollte jeder / jede eine korrekte Übersetzung im Heft haben oder die richtigen Lösungen zur Aufgabe. Es folgt die Neudurchnahme: Hier werden auf verschiedenen Wegen die grammatikalischen „Hürden“ des folgenden Lehrbuchkapitels erarbeitet, erklärt und eingeübt. Oft wird eine „Light-Fassung“ des Stoffes an der Tafel erarbeitet, die die SchülerInnen dann in ihre Hefte übertragen. In der Regel wird das Wesentliche dann noch durch Textarbeit oder Übungen am folgenden Lehrbuchkapitel vertieft. Die Stunde endet mit dem Stellen der Hausaufgabe.

Zugegebenermaßen klingt all dies ein wenig „grammatiklastig“. Allerdings genügt ein Blick in unser Lehrbuch „Campus“, um zu sehen, dass die Lateinlektionen auch inhaltlich einiges zu bieten haben. Von Anfang an arbeiten wir mit ausgesprochen interessanten Texten zum römischen Alltag, zur griechischen und römischen Mythologie, zur Geschichte, zum gesamten Leben im alten Rom. All dies wird selbstverständlich von Anfang mitbehandelt und wird oft genug auch eigentliches Thema so mancher Stunde.

Latein ist horizonterweiternd.

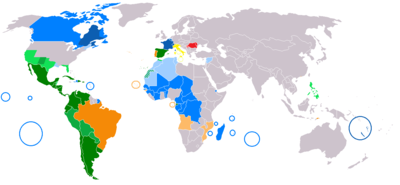

Die romanischen Sprachen sind weltweit anzutreffen; durch die Kenntnis der lateinischen Sprache – ihrer Muttersprache – ist das Erlernen von diesen Sprachen deutlich erleichtert.

Verbreitung der romanischen Sprachen weltweit

Latein ist Ausgangspunkt.

Für viele Studiengänge ist das Latinum noch immer eine Zulassungsvoraussetzung. Wer diesen Sprachnachweis schon in der Schule erhält, muss später an der Universität keine zusätzlichen Sprachkurse mehr belegen und spart dadurch viel Zeit.

Latein ist Erkenntnis.

Ein Verständnis für Latein als „Sprache der Gebildeten“ ermöglicht auch den Zugang zu anspruchsvollen Texten und Fremdwörtern.

Latein ist Spannung.

Die im Unterricht behandelten Inhalte, die die römische Geschichte und Mythologie umfassen, sind für die Schüler zu jeder Zeit ansprechend und spannend veranschaulicht.

Latein ist Europa.

Die Wurzeln unseres heutigen Europas reichen zurück bis in die Zeiten der Römer; der Lateinunterricht schafft also Verständnis für unsere Grundlagen und trägt somit zur Identitätsbildung der Schüler bei.

Europäische Flagge

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union#/media/Datei:Flag_of_Europe.svg

Latein ist Sprachkompetenz.

Die intensive Übersetzungstätigkeit fördert die Sprachkompetenz im Deutschunterricht der höheren Jahrgangsstufen, vor allem das Schreiben kommt Rechtschreibung, Grammatik und Ausdrucksfähigkeit zu Gute.

Latein ist Struktur.

Der logische Aufbau der lateinischen Sprache – man kann von einem „Baukastenprinzip“ sprechen – ermöglicht ein „Sezieren der Sprache“, bei dem man die einzelnen Elemente eines Satzes oder Wortes auseinandernehmen kann, um sie auf grammatikalische Besonderheiten hin zu untersuchen.

Latein ist Eindeutigkeit.

Die einfache Aussprache und Rechtschreibung der lateinischen Wörter ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Fremdsprache und erleichtert das Erlernen von neuen Vokabeln.

Latein ist Lehrmeister.

Das häufige Übersetzen von lateinischen Texten vermittelt zudem kognitive Kompetenzen wie ein verbessertes Kombinationsvermögen, eine hohe Genauigkeit beim Arbeiten sowie die Fähigkeit Zusammenhänge schnell zu erfassen. Solche Kompetenzen sind nicht nur in Schule und Studium von Vorteil, sondern auch im Beruf zeugen sie von Qualität.